Les nouvelles guidelines de l’ESC sur la prévention des maladies cardiovasculaires récemment publiées ont été présentées par les Pr. Guy De Backer (UGent) et Johan De Sutter (AZ Maria Middelares) lors de la session de la BWGCPR.

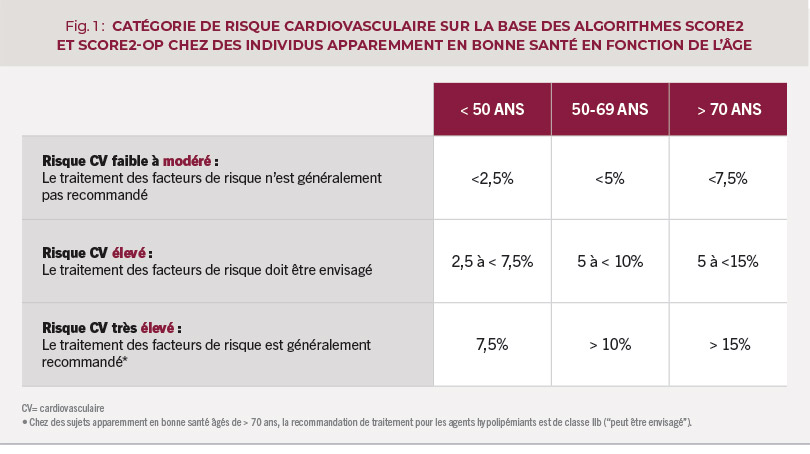

Une nouveauté importante dans ces guidelines concerne la recommandation de nouveaux algorithmes de risque, basés sur les échelles SCORE2 et SCORE2-OP qui remplacent l'ancienne échelle SCORE. Les personnes visées par la prévention cardiovasculaire sont catégorisées en quatre grands groupes : les personnes apparemment en bonne santé, les patients avec des événements cardiovasculaires cliniques déjà établis, les patients atteints de diabète de type 2 et les patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires spécifiques, comme l'insuffisance rénale et l'hypercholestérolémie familiale. Pour le groupe de patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaires mais apparemment sains, deux nouvelles tables de risque sont proposées, qui concerne le risque de morbi/mortalité à 10 ans : SCORE2, pour les personnes âgées de 40 à 69 ans, et SCORE2-OP, pour les personnes âgées de 70 à 89 ans, qui prend en compte des facteurs spécifiques liés à leur âge avancé et estime le risque à 5 et 10 ans avec ajustement pour le risque conféré par d'autres pathologie concomitantes. Ces tables permettent de classifier les patients en 3 catégories de risque CV : modéré, élevé et très élevé. (cfr Fig.1), pour lesquelles une stratégie thérapeutique des facteurs de risque est non recommandée, peut être envisagée ou doit être entreprise , respectivement.

Ces guidelines soulignent également le rôle joué par le non-HDL cholestérol, repris comme critère dans les nouvelles tables SCORE2 et SCORE2-OP.

Autre grande nouveauté : à côté des facteurs de risque classiques, des « modificateurs potentiels du risque » sont à considérer. Ces facteurs sont particulièrement importants lorsque le risque CV d'un individu est proche d'un seuil de décision, il s’agit par exemple du stress et de l'origine ethnique ou de l'exposition environnementale et on note l'apparition d'une première référence claire à la pollution atmosphérique. Des recommandations stipulent l’évitement de l'exposition environnementale dans les zones à forte pollution, y compris le dépistage dans les régions à forte pollution. En outre, le bruit est inclus comme un polluant environnemental (> 55 dB la nuit) et les auteurs soulignent que les politiques gouvernementales devraient viser à éliminer les sources de pollution, telles que le trafic, les centrales électriques, le chauffage et l'industrie.

Des nouvelles sections comprennent également la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque, la bronchopneumopathie chronique obstructive, les affections inflammatoires, les infections (VIH, grippe et parodontite), la migraine, les troubles du sommeil et l'apnée obstructive du sommeil, les troubles mentaux, la stéatose hépatique non-alcoolique et la dysfonction érectile. Les troubles mentaux accompagnés d'une déficience fonctionnelle significative ou d'une diminution de l'utilisation des systèmes de soins de santé doivent être considérés comme influençant le risque cardiovasculaire.

Sources:

-S 20, BSC 2022- BWGCPR session.

-Visseren, F.L.J., Mach, F., Smulders, Y.M. et al. ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J, 2021, 42 (34), 3227-3337.

Comment améliorer la prise en charge de l’HTA ?

A l’occasion d’un symposium-satellite sponsorisé par Servier, c’est d’inertie thérapeutique et d’optimisation de l’observance qu’il a été question. Le Pr. Narkiewicz (Gdansk, Pologne) abordait l’inertie en matière de prise en charge de l’hypertension artérielle : sous-diagnostic, mauvaise évaluation du risque encouru, retard ou faiblesse d’un traitement, mauvaise évaluation de la compliance thérapeutique. Il pointait en effet du doigt le problème mondial de mauvaise compliance face à une pathologie asymptomatique et montrait combien le fait de proposer une « single pill » multi-molécules, dont le perindopril, pouvait améliorer les choses.

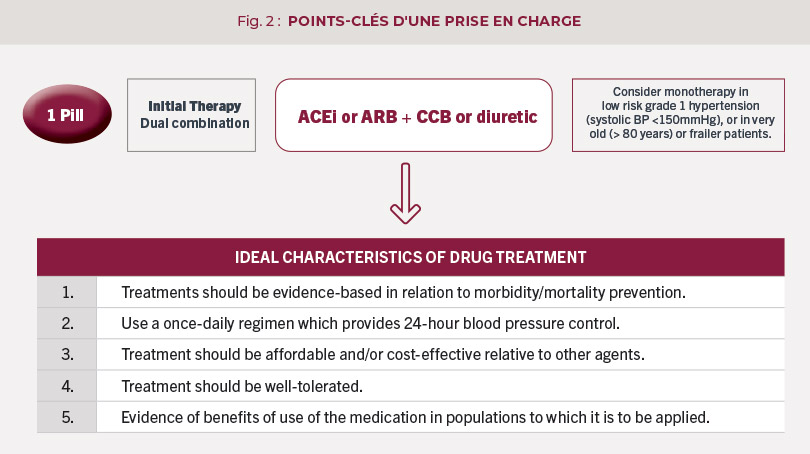

Le Dr Philippe Delmotte (Mons) enchaînait avec la situation belge qui, confrontée à des cibles recommandées toujours plus strictes, peine à voir une majorité de patients correctement pris en charge et répétait les points-clés auxquels s’attacher :

prescrire une association fixe d’emblée, composée de molécules evidence-based, en une prise par jour, accessible et bien tolérée. (Fig.2)

Le Pr. E. Rietzschel (Gand) concluait en confirmant la nécessité d’agir de manière plus performante contre le risque athérothrombotique en pratique.

Et celle des dyslipidémies ?

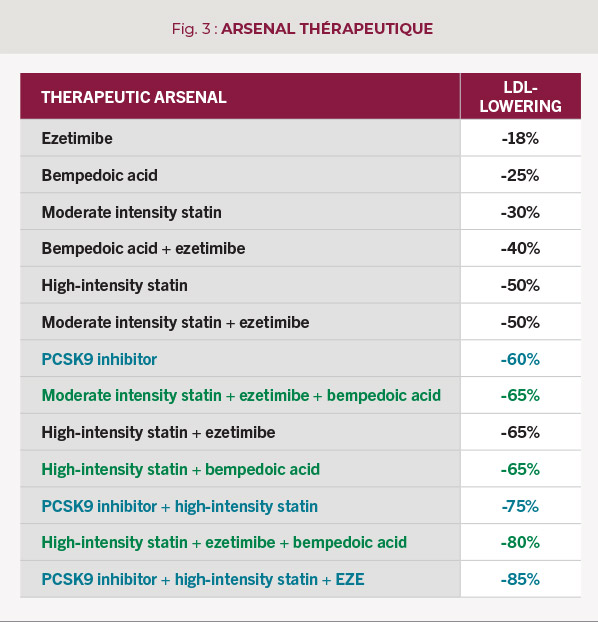

Tel était le sujet du symposium-satellite de Daiichi-Sankyo au cours duquel le Pr. Thomas Vanhasshe (ULeuven) nous interpellait sur le poids de certains facteurs de risque dans la réalité du décours cardiovasculaire des patients. Parmi eux, les preuves de l’importance des dyslipidémies n’est plus à faire mais il existe encore de nombreux freins, conscients ou inconscients, qui empêchent de prendre en charge de manière optimale les patients qui devraient l’être. Le Pr. E. Rietzschel nous rappelait les 3 challenges auxquels faire face à l’heure actuelle : atteindre les valeurs-cibles, faire face aux idées vraies et fausses à propos des statines et établir un choix individualisé parmi la multitude d’agents hypolipémiants dans l’arsenal déjà sur le marché et à venir.

Le Pr. A. Catapano (Milan) a insisté sur le besoin de faire suffisamment diminuer le taux de LDL-cholestérol chez les sujets à risque élevé et très élevé et la difficulté d’y parvenir en pratique. Dans ce cadre, l’alternative présentée par l’acide bempedoïque est intéressante, surtout en association avec l’ézétimibe, puisqu’elle permet de diminuer de 38% supplémentaire le taux obtenu avec une statine prescrite à la dose maximale bien tolérée. (Fig. 3)

Particularités belges?

On sait qu’il existe une table SCORE pour la Belgique, recommandée par la BSC. Une étude présentée par l’équipe de Mont-Godinne l’a comparée avec la nouvelle table SCORE-2 proposée dans les nouvelles guidelines de l’ESC. 202 patients ont été inclus dans leur analyse comparative et les résultats sont étonnants puisque seuls 38.8% des patients à risque faible ou modéré restent dans la même catégorie de risque et 60.6% deviennent à risque élevé. Parmi les patients à risque élevé, aucun ne descend de classe de risque, et 27.3% monte dans la catégorie à risque très élevé. Au total, il n’y a concordance des classements que dans 44% des cas.

Les auteurs plaident pour une utilisation des nouvelles tables SCORE-2 dans la pratique clinique, afin de lutter plus efficacement contre le risque cardiovasculaire et préconisent la mise au point d’une table SCORE-2 propre à la Belgique.